Deux songes de Maeterlinck

d’après Bruegel

Spectacle multimédia

pour un comedien, une flutiste, electronique et images

d’après Les Aveugles & Massacre des innocents de Maurice Maeterlinck

Création au Festival Les Musiques à Marseille (GMEM) en Mai 2007

Conception générale & composition : Jean-Baptiste Barrière

Comédien : Bruno Raffaelli, de la Comédie française

Flûte: Camilla Hoitenga

Réalisation des images : Pierre-Jean Bouyer, François Galard,

J.B. Barrière, I. Barrière

Vidéo & régie : Isabelle Barrière

Assistant Musical (GMEM): Charles Bascou

Developpement génération de partitions: Killian Sprotte

Traitement des voix: Chunghsin Yeh

Deux songes de Maeterlinck d'après Bruegel procède de la recherche d'une forme scénique et musicale nouvelle, mêlant l'écriture instrumentale, les images, les textes et les sons transformés par ordinateur.

Cette pièce s'inscrit dans la logique du cycle Reality Checks, qui comprend des installations interactives, des formes scéniques et des œuvres de concert, constituant des investigations sous des formes sensibles, des questions de l'identité et de la représentation à l'âge numérique, telle qu'explorées et renouvelées à travers l'écriture d'interactions dynamiques entre disciplines artistiques, dans la création avec ordinateur.

Ce cycle comprend notamment une pièce pour violoncelle intitulée Cellitude (interpolation entre « solitude » et « cello », violoncelle en anglais), partant d'un ancien poème japonais sur la difficulté de séparer le rêve de la réalité.

Deux songes de Maeterlinck d'après Bruegel, en est la continuation par l'esprit : Aveugles traite de la solitude de l'homme devant la disparition de Dieu, quand Violance traite de la guerre.

La structure de la pièce est basée sur les deux œuvres de Maurice Maertlinck elle-mêmes conçues à partir de peintures de Pieter Bruegel : la pièce de théâtre Les Aveugles, et le texte en prose Le Massacre des innocents.

Dans la première partie, le récitant qui joue le personnage de Maeterlinck, travaillant à sa table d'écriture, s'identifie à chacun des aveugles, puis dans la seconde à une petite fille qui raconte le massacre des innocents.

*

Durée : 1h15

Diffusion sonore 5.1 et diffusion vidéo panoramique sur trois écrans face et autour du public.

Commande d'Etat et du GMEM

Avec la collaboration technique du Citu pour la réalisation des images,

et de l'Ircam pour la transformation des voix (équipes de Xavier Rodet et Norbert Schnell). Remerciements à Alain Lithaud.

**

La version originale de Violance (Le Massacre des innocents), pour récitant et violon, commande d'État pour le Gmem, et à été créée au Festival Les Musiques en mai 2004.

Première partie : Aveugles

Les Aveugles, de Pieter Bruegel

Maeterlinck est à sa table d'écriture. Il travaille sur sa pièce Les Aveugles, inspirée de Bruegel.

Il dit doucement, comme en rêve, les didascalies, et progressivement devient, tour à tour, chacun des aveugles…

Dans une forêt des Flandres, douze aveugles, six hommes et six femmes, attendent, immobiles, leur guide et accompagnateur, un vieux prêtre malade, qu'ils croient parti en reconnaissance, mais qui est en fait là, au milieu d'eux, mort. Seuls, livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent que s'interroger sur leur situation et sur ce qui va leur arriver, perdus dans l'immensité de la forêt.

Dans cette installation/spectacle, adaptée de Bruegel et Maeterlinck, la situation est en quelque sorte renversée, et les spectateurs mis à la place des aveugles. Ils sont immergés dans une forêt qu'ils devinent plus qu'ils ne la voient. Les contours des choses sont à peine perceptibles, le monde paraît insaisissable, inaccessible.

On ne voit les aveugles, ou plutôt on ne perçoit leurs visages, que quand ils parlent. Les douze rôles sont joués par un seul et même acteur, dont la voix est transformée par l'électronique, et spatialisée tout autour du public en fonction de la position du personnage précis qu'elle incarne à un moment donné.

Pour chaque aveugle, superposé au visage réel de l'acteur, correspond un masque virtuel, lui aussi spatialisé, apparaissant et disparaissant en fonction des interventions.

Le public se trouve immergé dans le son comme dans l'image. La partition fusionne étroitement le texte et l'électroacoustique. La continuité se veut totale entre l'univers sonore de la forêt et la musique.

Tout ce qui advient, dans cet univers, est énigmatique, et demande interprétation. Et le spectateur doit mobiliser tous ses sens pour tenter d'interpréter ce qui advient.

A la fin des Aveugles, quand la mort s'approche, dans le vacarme et les cris, Maeterlinck redevenu lui-même commence à dire le texte du Massacre des innocents. Sa voix se transforme progressivement en celle d'une petite fille.

Deuxième partie : Violance (Le Massacre des innocents)

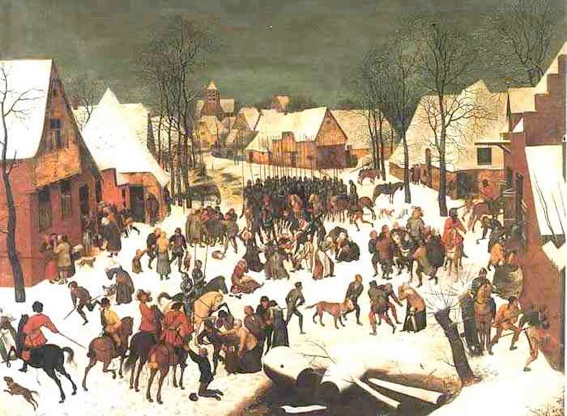

Le massacre des innocents, de Pieter Bruegel

« Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans ses environs, selon la date dont il s'était enquis auprès des mages. »

Evangile selon Saint Matthieu (II, 16)

Violance, part du Massacre des innocents décrit dans L'Evangile selon Saint Matthieu (II, 16-18), peint par Pieter Bruegel l'Ancien (vers 1566, actuellement au Kunsthistorisches Museum de Vienne), ainsi que de l'interprétation moins connue qu'a donné de cette toile sous une forme littéraire en 1886 Maurice Maeterlinck alors jeune poète (cf. M. Maeterlinck : Introduction à une psychologie des songes et autres écrits 1886-1896, Collection Archives du futur, Editions Labor, Bruxelles, 1985). Le texte a été adapté pour développer sa dimension universelle, hors de tout contexte religieux ou nationaliste, et déployer sa portée en tous temps et en tous lieux.

Ces matériaux sont mis en scène, assemblés et traités avec d'autres sources d'origines diverses, pour proposer avec Violance une relecture énigmatique, une mise en abyme à la fois du mythe, de la peinture et du poème, qui se veut une réflexion intemporelle sur la violence, la guerre et leurs représentations.

<-